令和元年 10月

アナログ入出力

ADコンバータの検討の続き

ADコンバータについてはAD7329とLTC1857のいずれかにすることまでは既に決めてあります。

両者の比較と一緒に使用するバッファ用OPアンプに向いたOPアンプを探すなど次の準備をしているときに、ふと気が付きました。

メーカーのHPでデバイスを検索したとき検索条件の設定が適正ではなかったため、結果として見落としたデバイスがあるかもしれない。

すこし、立ち止まって条件を整理してみるとやはり検索の仕方が良くないことが分かりました。従って、この決定は破棄します。

まず、AD変換に対する要求仕様を再度掲載します。

・ アナログ信号として一般的に使用される±10V信号を取り扱いできる(仕様としての最大電圧)

・ 可能であれば以下の測定レンジを追加する。

0〜5V, 0〜10V, 4-20mA電流

・ 分解能は実効的に10ビット程度を目標として12ビット分解能のAD/DAコンバータを使用する。

・ CH数にはあまりこだわらず、基板の面積に乗るCH数とする(CH数確保のために無理はしない)。

・ 部品の入手性には特に気を使い、可能な範囲で特殊な部品の使用を避ける。

・ CPU側の電源との絶縁を行うと共にCH間の絶縁も可能な限り実装する。

このうち絶縁はADコンバータとは別に行うので、それ以外の要素を整理すると

・ 入力レンジとして±10V(絶対条件), 0〜5V, 0〜10V, 4-20mA電流(希望的追加条件)。なお、4-20mA電流は250Ω抵抗を使って0〜5V入力レンジに含める。

・ 分解能は12ビット以上

・ 入力CH数は4CH以上が望ましい。擬似差動入力が選択できるなら擬似差動入力として4CH以上が望ましい。

最後のCH数に関する要望は途中で追加した希望的条件です。

この条件を検索するのに何処で誤ったのか? 予想してみてください。

結論から言うと入力レンジとして±10V(絶対条件), 0〜5V, 0〜10V(希望的追加条件)が必要という項目の取り扱いを失敗していました。

複数の入力レンジを持つデバイスが必要だと考えたため、"バイポーラ入力"と"レンジ選択"といったキーワードでデバイスを検索していました。

しかし、この要求は複数の入力レンジが必要なのではなく、「±の両電圧に対応していることと、1ビットあたりの電圧レベルが希望するレベルに一致する」ことを要求しているだけです。

既にAD7329を選択した時、AD7329には0〜5Vのレンジが無いが、このデバイスは符号ビットを持ち実質13ビットなので±5Vレンジで代用できると判断しています。

入力電圧のレンジ(範囲)がデバイスの入力電圧レンジの半分になった変わりに、分解能も2倍になったので、1ビットあたりの電圧レベルは同じになります。

同じ考え方をすれば、複数の入力レンジを持たなくとも±10Vの入力レンジを持つ14ビット分解能のADコンバータで同等の電圧レベルになります。

後は必要な分解能分の有効ビットのみを取り出せば良い。当然、分解能のビット数が増えるのでその分ノイズや再現性には注意が必要になります。

このように視点を変えてメーカーHPから検索をやり直すと、他にも使えるデバイスが出てきます。

検索を続けているときに、偶然にAD社の「高精度 ADCセレクション・ガイド」という資料を見つけました。

これを見つけるのがもう少し速ければ、随分と時間を短縮できたのですが、まあ最後まで見つけられないよりは数倍良い事です。

この資料にはAD変換における入力タイプの説明や個別のADコンバータについて一覧表にまとめてあり、非常に参考になります。

幾つか重要と思われる項目とその要求仕様を列記してみます。

1.入力部

・入力タイプ シングルエンド・擬似差動・完全差動

シングルエンドはコモンモードノイズが問題になるので、少なくとも擬似差動以上。但し完全差動では"真の"完全差動が必要。

・入力電圧範囲 ユニポーラ・バイポーラ・±10 V以上

バイポーラ入力で±10 V以上

・入力CH数

差動で4CH以上。

・入力インピーダンス 要バッファアンプ・高入力インピーダンス・バッファアンプ内蔵・プログラマブルゲインアンプ内蔵

要バッファアンプは差動のためCH数x2個のバッファアンプが必要となるので避けたい。バッファアンプを省略できる高入力インピーダンス品以上が最低条件。

バッファアンプ内蔵以上が望ましい。

特殊なタイプとして当初候補としていたAD7329のようにバッファアンプの数を少なく出来るタイプもあるが、精度を保障するための手間を考えると可能であれば避けたい。

2.S&H, AD変換部

・S&Hタイミング 単独・複数同時・特定CH同時

左程重要ではないのでどれでも良い。

・AD変換分解能

12ビット以上(入力レンジが希望に合わなければ14ビット以上)

これらの要求から幾つかのデバイスが候補として残ります。

候補1.AD7617

このデバイスのみセレクション・ガイドから漏れています。14ビット分解能で高入力インピーダンス入力、擬似差動入力8CH。

16ビット分解能のAD7616もあるが、これに含めて検討する。

候補2.LTC2333-16

16ビット分解能でバッファアンプ内蔵、真の完全差動入力8CH。

同時サンプリング機能が付加されたLTC2358-16も、これに含めます。

候補3.ADAS3022

16ビット分解能でプログラマブルゲインアンプ内蔵、擬似差動入力4または7CH。

これらはほぼ希望に沿う製品です。むしろ性能が良すぎるくらいです。もう少し低分解能のデバイスでは大半がバッファアンプが必要になりかえって手間が増えてしまいます。

この中での比較では、AD7617は他のデバイスに比べると入力インピーダンスが1MΩとやや低いのでその分負荷側の影響を受けやすく、ADAS3022は他のデバイスと同じ条件では4CHとなり、CH数の確保では不利になります。ただ、入力GNDを共通にする機能があり、この場合は7CH確保できる。

全体としてLTC2333-16が最も希望に近いデバイスとなります。

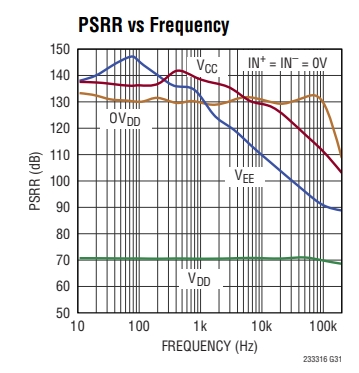

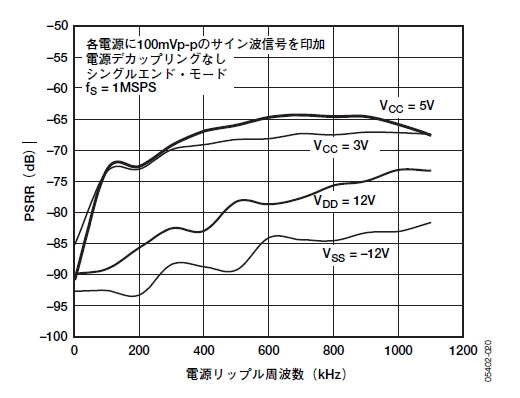

図1.LTC2333-16のPSRR, AD社LTC2333-16デバイスデータシートより引用 図2.AD7329のPSRR, AD社AD7329デバイスデータシートより引用

図1はLTC2333-16の電源ノイズ減衰率PSRRです。従来候補のAD7329のPSRRを図2に示します。両デバイスは同じメーカー製ですがPSRRの極性を逆に表記してしまっているのはご愛嬌でしょうか。両者を比較してもLTC2333-16の優秀さが分かります。LTC2333-16のPSRR値なら電源ノイズの影響もそれほど気にしなくても使えそうです。ただし、PSRRの周波数範囲が200kHz程までしか表示されていないことには注意が必要です。別途、インダクタなどで高周波側のノイズ対策は考えておいた方が良い。とはいえ、この領域でさえ十分に高性能です。

ここまでAD変換では採用するデバイスの選定に非常に多くの時間を割いています。これは、この作業が製品の新規製作工程の中で極めて大きな影響力を持っているからです。

我々のような小ロット生産では製品のオーバースペックはそれ程問題ではありません。性能が上がることで部品コストが上がっても開発コストが下がるなら、全体のコストを大きく引き下げられる。今回も当初は分解能12ビットのADコンバータを探していたのですが、候補に残ったのは14ビット以上であり、最終的に選択したのは16ビット製品です。

これでも、既存の12ビット製品を使ってAD変換基板を組み上げるより、確実に開発コストを下げることが出来ます。そして保証できる性能は数段上のスペックです。